本文

ヤングケアラー支援について

ヤングケアラーについて

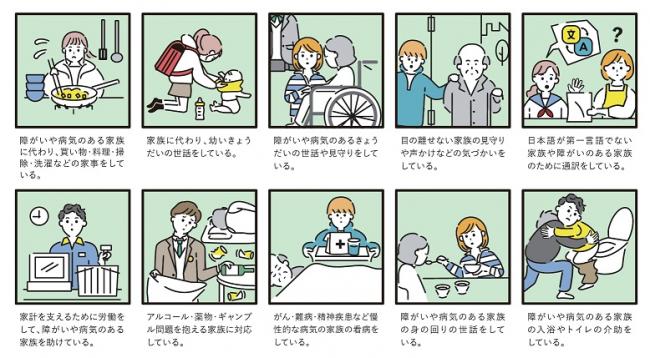

ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の介護、世話、感情面のサポートなどを過度に行っている子ども・若者のことです。

家族の一員としてこれらを担うことは自然なことですが、その負担が過度な場合、ヤングケアラーは自身の学業、進路、友人関係など生活や成長に必要な時間を奪われ、身体的・精神的な負担を抱え、孤立する可能性があります。

家族の一員としてこれらを担うことは自然なことですが、その負担が過度な場合、ヤングケアラーは自身の学業、進路、友人関係など生活や成長に必要な時間を奪われ、身体的・精神的な負担を抱え、孤立する可能性があります。

ヤングケアラー支援の難しさ

ヤングケアラーのこども・若者は、自分がヤングケアラーであるという認識がない場合や、自分の家族のことを周りに知られたくないという思いを持っている場合が多いため、表面化しにくいという特徴があります。

また、周りが異変に気づいていても、家族の問題にどこまで介入してよいかわからないなどの理由から、必要な支援に繋がっていないケースもあります。

また、周りが異変に気づいていても、家族の問題にどこまで介入してよいかわからないなどの理由から、必要な支援に繋がっていないケースもあります。

ヤングケアラー支援のポイント!

ヤングケアラー支援のポイントは、「気づく」・「つなぐ」・「見守る」です。

(1)周りの人(大人)がその存在(ヤングケアラーの可能性)に「気づく」こと。

(2)本人(ヤングケアラー)の意思を尊重し、本人や家族との対話の中で緊急性など詳しい状況を把握し、信頼関係を築きながら必要な支援へと「つなぐ」こと。

(3)福祉・医療・教育など様々な関係機関が連携し、地域で「見守る」こと。

※ヤングケアラーの可能性に気づいた場合は、川南町こども家庭センターへ御相談ください。

(1)周りの人(大人)がその存在(ヤングケアラーの可能性)に「気づく」こと。

(2)本人(ヤングケアラー)の意思を尊重し、本人や家族との対話の中で緊急性など詳しい状況を把握し、信頼関係を築きながら必要な支援へと「つなぐ」こと。

(3)福祉・医療・教育など様々な関係機関が連携し、地域で「見守る」こと。

※ヤングケアラーの可能性に気づいた場合は、川南町こども家庭センターへ御相談ください。

参考

こども家庭庁「ヤングケアラー」ウェブページへ<外部リンク>

宮崎県「ヤングケアラー」ウェブページへ<外部リンク>